Auf dem Boot werden Vorbereitungen getroffen, um die gefräßigen Seesterne zu bekämpfen. © Caro Joos

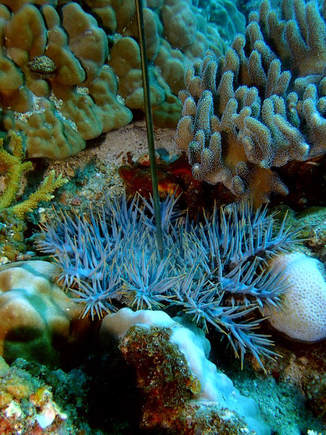

Auf dem Boot werden Vorbereitungen getroffen, um die gefräßigen Seesterne zu bekämpfen. © Caro Joos Eine diese Begleiterscheinung ist ein ziemlich hungriger Kollege, der in den letzten Jahrzehnten in immer kürzeren Abständen millionenfach über die Riffe herfällt: Der Dornenkronenseestern (Englisch Crown of Thornes, kurz COT). Mit einer Größe von bis zu 40 cm Durchmesser und ausgestattet mit 6 bis 23 Armen gehört er zu den größeren Seesternarten (zum Vergleich: der größte Seestern Pycnopodia helianthoides oder auf Englisch Sunflower Sea Star kann 1 m Durchmesser erreichen). Dem Dornenkronenseestern mag man aber nicht nur wegen seiner Größe, sondern vor allem wegen seiner bis zu 5 cm langen Giftstacheln nicht zu nahe kommen. Er hat nur wenig Feinde und einen davon haben Touristen als Andenken aus dem Urlaub besonders gern: Das Tritonshorn, eine Schnecke mit einem sehr schönen Schneckenhaus, das bestimmt jeder schon einmal gesehen hat. Nur eben nie im Meer. In Malaysia zum Beispiel wurden seit Jahren schon keine mehr unter Wasser gefunden, was das explosionsartige Auftreten des Dornenkronenseesterns erklärt. Aber auch die Überfischung und Lebensraumzerstörung anderer Fressfeinde, wie des Weißflecken-Kugelfisches und des Riesen-Drückerfisches, bescheren dem Seestern ein sorgenfreies Leben.

| Aber warum genau ist er so unbeliebt? Wie schon erwähnt, ist er groß und hungrig. Seine Leibspeise sind ausschließlich Steinkorallen, die bei der Entstehung von Korallenriffen so etwas wie das Gerüst sind, denn sie produzieren den Kalk, der die Riffstrukturen bildet. Der nachtaktive Dornenkronenseestern kann in einer einzigen Nacht ungefähr die Fläche in der Größe seines Körpers vertilgen. Das sind im Jahr ungefähr 13 Kubikmeter an Korallenfläche. Die Natur funktioniert ohne unser Eingreifen einwandfrei. Alles ist so aufeinander eingespielt, dass es erst gar nicht zu Ungleichgewichten kommt. Eine ausgeglichene Anzahl von Dornenkronenseesternen |

Die Bekämpfung ist aufwendig: Taucher müssen jedem Exemplar einzeln zu Leibe rücken. © Caro Joos

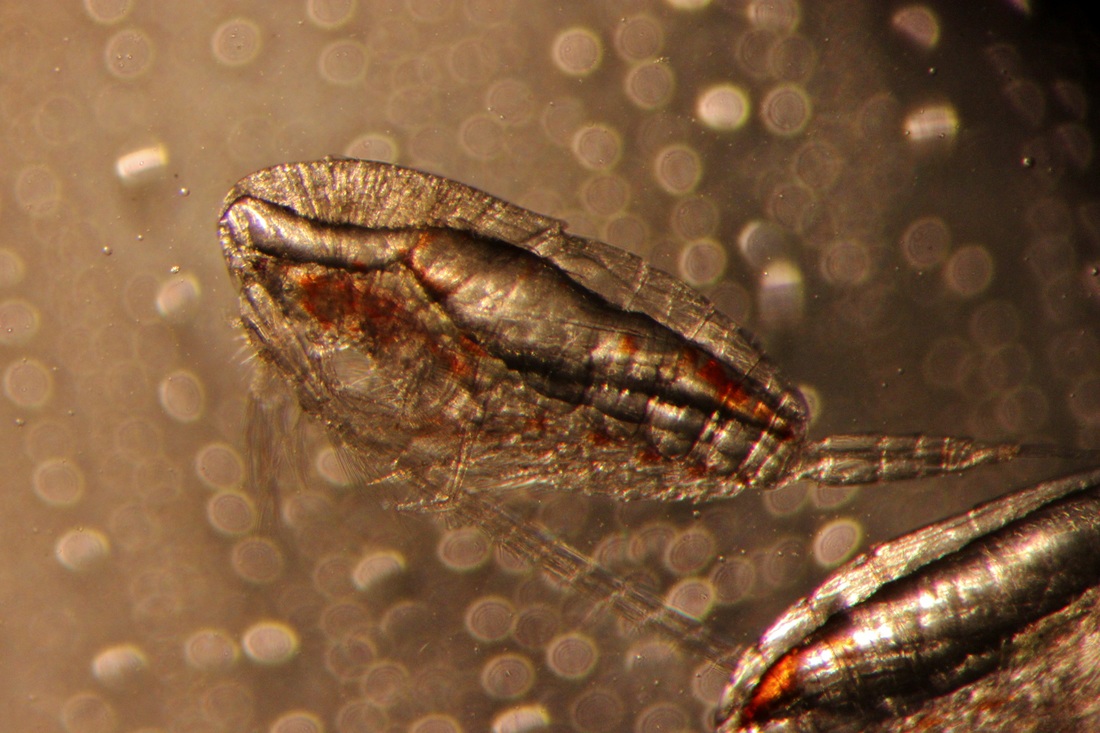

Die Bekämpfung ist aufwendig: Taucher müssen jedem Exemplar einzeln zu Leibe rücken. © Caro Joos Ist ein Gebiet erst einmal von Dornenkronenseesternen befallen, ist schnelles Handeln erforderlich. Ich habe dafür die Insel Tioman im Südchinesischen Meer vor der Ostküste Malaysias besucht, die vor einigen Jahrzehnten noch stark unter den gefräßigen Seesternen gelitten hat. Und die Lage heute? Deutlich entspannter. Der Grund dafür ist aktiver Meeresschutz, der auf der Insel Tioman betrieben wird. Denn die Notwendigkeit stand außerfrage: Keine Korallenriffe bedeutet weniger Touristen. Und bei einer Insel, auf der 80 Prozent seiner Bewohner im Tourismus beschäftigt sind, wäre das ein ernstes Problem. Der aktive Meeresschutz wird von zwei Projekten gesteuert: GreenFins (www.greenfins.net/en/location/malaysia) und AWARE (www.projectaware.org). Für die konkrete Umsetzung ist aber jeder Einzelne gefragt, nämlich vorwiegend Taucher und Tauchtouristen. Aus dem Grunde wurden die meisten Tauchschulen auf Tioman eingewiesen, wie sie die Korallenriffe beobachten, ihre Veränderungen dokumentieren oder sich gegen das gehäufte Auftreten von Feinden, wie den Dornenkronenseestern, wehren können.

Erwischt! Hier wird entweder Essig oder eine andere Chemikalie in den Körper gebracht, um die Aktivitäten des Dornenkronenseesterns im Riff einzuschränken. © Caro Joos

Erwischt! Hier wird entweder Essig oder eine andere Chemikalie in den Körper gebracht, um die Aktivitäten des Dornenkronenseesterns im Riff einzuschränken. © Caro Joos Wichtig ist dabei, dass die Tauchschulen untereinander und mit den leitenden Meeresschutzorganisationen kommunizieren. Nur so kann rechtzeitig gehandelt und ein „Outbreak“ verhindert werden. Die Dornenkronenseesterne sind aus dem Grund derzeit kein Hauptproblem der Insel mehr, was leider nicht bedeutet, dass es gar keine Probleme mehr gibt. Illegales Fischen und Plastik im Wasser sind sogenannten Dauerbaustellen. Trotz allem ist Tioman derzeit die einzige Insel Malaysias, die eine Verbesserung ihrer Korallenriffe vorzuweisen hat. Ist ein gewisses Verständnis für die Wichtigkeit von gesunden Korallenriffen erst einmal bei jedem angekommen, funktionieren Vorbeugemaßnahmen und aktiver Meeresschutz auch richtig gut – zum Vorteil aller Beteiligten.

Vielen Dank an Caro Joos (B&J Diving Centre) für die Bildeindrücke in diesem Artikel.

RSS Feed

RSS Feed